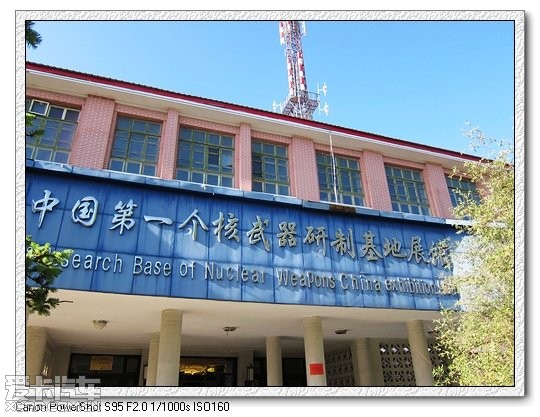

基地展览馆共有七个展室,第一展室:基地创建的背景;第二展室:基地创建的过程;第三展室:两弹爆炸成功;第四展室:辉煌成就;第五展室:光荣退休;第六展室:化剑为犁、和平利用;第七展室:西海新貌。

展室通过大量图片生动地再现了基地的建设、发展,吸引着人们来这里观光探秘。

展室通过大量图片生动地再现了基地的建设、发展,吸引着人们来这里观光探秘。

(馆内不许拍照)

有关资料

从陈列在纪念馆里的东风二号导弹无疑是纪念馆的镇馆之宝。如果把原子弹比作是车里的乘客,那么导弹就是那辆车。人们知道,1945年美国投掷在日本广岛和长崎的那两枚原子弹,全部是依靠飞机运输的。这种传统的运输方式,显然已经不适应战争的需要了,导弹成为了现代部队最常见的装备武器。共和国的导弹研制事业,同样也经历了一段不平凡的历程。 1967年,中国成功发射了第一枚自行设计制造的中程地地导弹; 1970年1月31日,中国成功发射了第一枚自行设计的远程地地导弹;而入驻原子城纪念馆的东风二号导弹不仅是这段历史的见证,更因为这枚导弹曾经在1966年10月27日在我国本土完成了带核空中爆炸试验而成为了共和国核工业发展史的见证。

有关资料

从陈列在纪念馆里的东风二号导弹无疑是纪念馆的镇馆之宝。如果把原子弹比作是车里的乘客,那么导弹就是那辆车。人们知道,1945年美国投掷在日本广岛和长崎的那两枚原子弹,全部是依靠飞机运输的。这种传统的运输方式,显然已经不适应战争的需要了,导弹成为了现代部队最常见的装备武器。共和国的导弹研制事业,同样也经历了一段不平凡的历程。 1967年,中国成功发射了第一枚自行设计制造的中程地地导弹; 1970年1月31日,中国成功发射了第一枚自行设计的远程地地导弹;而入驻原子城纪念馆的东风二号导弹不仅是这段历史的见证,更因为这枚导弹曾经在1966年10月27日在我国本土完成了带核空中爆炸试验而成为了共和国核工业发展史的见证。

原子城纪念馆第三展厅以1比1的比例复原了221厂一分厂和二分厂的部分生产车间,在一分厂的复原车间里摆放着一台球面机床。这台机床是由中国工程物理研究院捐赠的,它很可能进行过第一颗原子弹的加工制作。球面机床被擦拭得一尘不染,甚至摇把上的镀镍也光可鉴人,平整的床面上见不到一块锈迹,足可见当时的工人对这台机床的爱惜。球面机床在当年是加工原子弹弹头的,在原子弹的加工工序中十分重要。

别看这只是一座低矮的混泥土建筑,它可是全国重点文物保护单位嗬。

爆轰试验场的三个展厅,通过实物、蜡像、模型、图片、影像等,生动展现了当时进行各项爆轰试验的工作场景

这是自制的炸药部件加工工具

这是爆轰试验的总控制室,该室主要功能是总控制和总指挥,室内有起爆控制台和各种观察仪器。

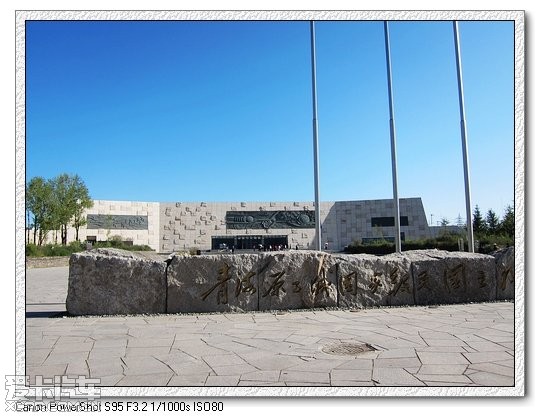

馆前的这座雕塑据说呈现的是原子弹爆炸前的形态

试验场附近,海北藏族自治州于2008年10月新建了一堵浮雕墙——《民族的脊梁,国家的骄傲》,正中是原子弹爆炸时升腾起的蘑菇云,两边镌刻着为中国核武器事业立下赫赫功勋的10位人物:钱三强、王淦昌、邓稼先、陈能宽、彭桓武、周光召、朱光亚、郭永怀、程开甲、于敏。

浮雕墙正前方,塑着一卷翻开的书,上面写着:一九五八年,来自中华民族的精英汇聚在海拔三千一百米的金银滩草原上,艰苦创业,无私奉献,团结拼搏,勇攀高峰,成功的研制了我国第一颗原子弹和氢弹。壮了国威,壮了军威,使中华民族挺直了脊梁,让中国走向了世界,为维护世界和平作出了历史性重大贡献。一九九二年九月,二二一厂基地完成了其历史使命光荣退役,谨刻此文,当以铭记!

这堵面对爆轰方向的钢板试验墙,有2厘米厚,用来抵挡原子弹试爆辐射,钢板上留有多个观测孔。如今,钢板已锈迹斑斑,但密密麻麻的弹痕仍让人能体会到当年试验的惊险与震撼。

1958年6月,毛泽东指出:“原子.弹就那么大的东西,没有那东西,人家就说你不算数。那么好吧,我们就搞一点吧,搞一点原子.弹、氢弹、洲际导弹,我看有10年功夫完全可能”。

“青海原子城国家级爱国主义教育示范基地”凭身份证免费领门票。